Mengenal Sodoran, Turnamen Adu Tombak di Alun-alun Jawa Tempo Dulu

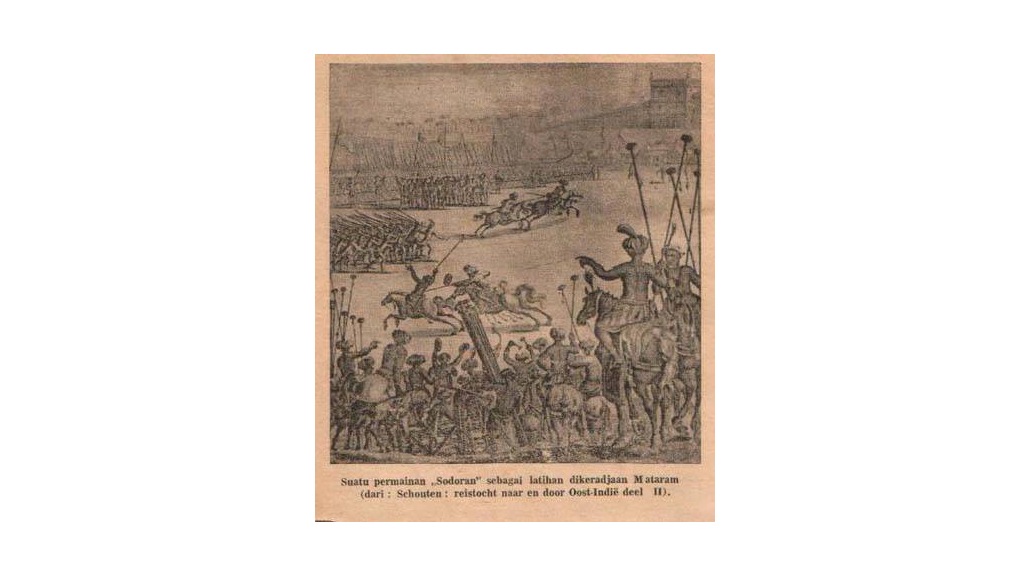

Ilustrasi sodoran, olahraga ketangkasan yang menggunakan tombak dan kuda di era Jawa tempo dulu. (Foto: Museum Ullen Sentalu)

Ilustrasi sodoran, olahraga ketangkasan yang menggunakan tombak dan kuda di era Jawa tempo dulu. (Foto: Museum Ullen Sentalu)

INFORMASI.COM, Jakarta - Keberadaan suatu ruang terbuka adalah penting bagi sebuah kota. Salah satu ruang terbuka yang paling umum di kota-kota Indonesia disebut sebagai alun-alun.

Menurut sejarawan Universitas Airlangga Purnawan Basundoro dalam artikelnya "The Two alun-alun of Malang 1930-1960", yang terbit pada tahun 2015, alun-alun secara sederhana dipahami sebagai ruang publik yang multifungsi. Dari taman bermain, tempat kencan, lapangan berolahraga, tempat berjualan, bahkan hingga tempat menggembala ternak atau tempat upacara dilakukan pada hari-hari istimewa seperti perayaan kemerdekaan Indonesia.

Di luar penggunaan umum seperti itu, pernahkah kamu membayangkan alun-alun digunakan untuk turnamen olahraga berkuda dengan tombak layaknya jousting di Eropa?

Turnamen itu bernama sodoran atau watangan yang populer setidaknya sejak akhir abad ke-13 hingga abad awal ke-20. Menurut Ahmad Yunus dan kawan-kawan dalam Permainan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, 1982, sodoran juga umum disebut sebagai watangan. Keduanya diambil dari kata dasar "sodor" dan "watang" yang merujuk pada semacam tombak dengan panjang sekitar dua meter.

Meskipun sama-sama menyertakan kuda, tombak, dan kesatria, sodoran Jawa memiliki sejumlah perbedaan dengan jousting Eropa. Penulis Belanda, Simon Kalff dalam artikel Een Steekspel op Java yang terbit di majalah De Revue der Sporten, No. 2, 1919 menekankan bahwa kesatria berlapis baja di Eropa pada abad pertengahan hampir tidak dapat dibandingkan dengan penunggang kuda Jawa yang bertelanjang dada. Begitu pula kuda perang berbaju zirah yang kekar dan kuat di Eropa tidak sebanding dengan kuda-kuda lincah di Jawa yang diberikan hiasan warna-warni.

Sodoran atau watangan, menurut G.A. Willekens dalam Handleiding voor de vergelijke volkenkunder van Nederlandsch Indie, 1893, adalah hiburan khusus untuk para bangsawan Jawa dan diadakan di alun-alun. Bagi para bangsawan besar di keraton atau kerajaan, sodoran diadakan pada Sabtu sehingga disebut juga seton. Adapun bagi para bangsawan yang lebih rendah di kabupaten, sodoran diselenggarakan pada hari Senin sehingga disebut juga sebagai senenan.

Sodoran diduga telah dimainkan sejak zaman kerajaan pra-Islam. Agus Aris Munandar dalam Aksamala: Bunga Rampai Karya Penelitian, 2003, menulis bahwa di wanguntur, lapangan terbuka semacam alun-alun, kerap kali diadakan watangan, yaitu pertandingan dengan menggunakan tombak tumpul (galah) sambil berkuda. Di tengah wanguntur terdapat witana atau tratag yang dibangun sebagai tempat para petinggi kerajaan untuk menikmati pertandingan.

Dalam Pararaton, yang dikutip oleh arekolog Universitas Indonesia itu, permainan ini dinamakan susudukan dan cukup terkenal pada masa Majapahit, terutama di kalangan kesatria. Keterampilan itu pernah dipertandingkan di antara pengikut Raden Wijaya dan hulubalang Kadiri di bawah pemerintahan Jayakatwang.

Tidak hanya aspek fisik dan keterampilan berkuda serta bersenjata yang diutamakan. Aspek penampilan juga dinilai.

Dalam turnamen ini, menurut G.A. Willekens, seluruh peserta mengenakan pakaian kebesaran atau kenegaraan, sementara kuda-kuda dihias indah dengan perabot watangan, pakaian kenegaraan yang juga digunakan pada pesta pernikahan. Sebelum pertandingan dimulai, para kontestan yang telah dipersenjatai dengan tombak panjang akan berpasangan mengitari alun-alun dengan iringan musik gamelan.

Kemudian dua penunggang kuda yang paling depan berpisah dari iring-iringan, berbelok ke kanan dan saling beradu tombak, dengan tujuan untuk mematahkan tombak musuh atau saling menjatuhkan satu sama lain dari tunggangan.

Tombak yang digunakan dalam permainan ini sudah ditumpulkan dengan suatu bantalan di ujungnya agar tidak membahayakan para kesatria yang tidak berpelindung. Selanjutnya, sebagaimana dicatat oleh Rijcklof van Goens dalam Reijsbeschrijving van den weg uijt Samarangh nae Mataram, 1666, para kesatria Jawa ini menggunakan tali kekang yang pendek dan pada bagian tengah kekang itu dilengkapi dengan suatu cantelan. Cantelan itu disematkan pada sabuk penunggang kuda tepat di atas tempat pusat, sehingga dia bebas menggunakan kedua tangan serta menggerakkan tombaknya baik ke depan maupun ke belakang.

Selain itu, mereka duduk di atas pelana kecil dengan sanggurdi yang pendek. Dengan begitu, para kesatria Jawa ini mampu mengendalikan kudanya tidak hanya dengan kecepatan tapi juga keindahan sehingga para penonton menjadi kagum. Turnamen ini sangat penting artinya bagi kerajaan Jawa sehingga bahkan Susuhunan Mataram Amangkurat I juga ikut bertanding.

Setelah pasangan pertama selesai bertanding, kata G.A. Willekens, mereka bergabung kembali dengan arak-arakan berkuda lainnya. Pasangan kedua dan seterusnya kemudian mengikuti prosesi serupa.

Parodi Sodoran

Sejak abad ke-19, terdapat tambahan fitur yang melengkapi prosesi adu tombak itu. Setelah para bangsawan Jawa selesai bertanding, ada sejumlah badut atau pelawak Jawa yang masuk ke alun-alun untuk memparodikan sodoran. Mereka berkeliling arena dengan menunggang kuda kurus dan memegang tombak besar yang menakutkan.

Sodoran kini dilakukan untuk peringatan hari keagamaan. (Foto: Indonesia Kaya)

Sodoran kini dilakukan untuk peringatan hari keagamaan. (Foto: Indonesia Kaya)

Sebagai penutup yang menjadi bagian paling diminati adalah pengikatan boneka-boneka seukuran manusia dengan kostum lengkap di atas kuda-kuda. Selanjutnya sebuah kembang api akan diikatkan di bawah ekor kuda-kuda yang bebas itu. Ketika kembang api itu disulut, kuda-kuda itu akan berlari ketakutan dan boneka-boneka itu akan terjungkal dengan pose konyol.

Pada abad ke-20, sebagaimana dicatat oleh H.J. De Graaf dalam Wonderlijke verhalen uit de Indische historie, 1981, sodoran tidak lagi dilakukan rutin secara mingguan melainkan hanya pada acara-acara khusus seperti lebaran, contohnya di Banten.

Hari besar seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina juga menjadi momen yang dinilai cocok bagi penyelenggaraan sodoran sebagaimana terjadi di Probolinggo pada 1938. Walaupun pada abad ke-21 sodoran telah sama sekali lenyap sebagai acara penting, selama ratusan tahun turnamen ini telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia.

(Penulis: Dhia Oktoriza Sativa)

Komentar (0)

Login to comment on this news