INFORMASI.COM, Jakarta - Lanskap kekuatan dunia mulai berubah. Hal ini ditandai dengan bergesernya hegemoni relatif Amerika Serikat (AS), seiring dengan pulihnya kekuatan politik dan militer Uni Soviet (Rusia) yang porak-poranda di era perang dingin pada medio 1947 hingga 1991. Pesatnya pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan militer Tiongkok sejak 2000 pun dinilai mengambil andil terhadap rekonfigurasi dominasi kekuatan AS secara global (S. Butler, 2018).

Pergeseran hegemoni AS di global kian terasa pada saat lima (5) negara dengan status emerging power yakni, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, disusul Indonesia dan lainnya berkumpul untuk membentuk aliansi ekonomi baru bernama BRICS. Eksistensi aliansi baru ini dipandang bakal mengurangi dominasi Dolar AS di dunia, karena aktivitas perdagangan di antara anggota BRICS dapat menggunakan mata uang negara yang bertransaksi.

Baca Juga

Trump Ancam Tambah Tarif 10% untuk Negara Pendukung BRICS

Internasional

Yang menarik, sejalan dengan pulihnya kekuatan Rusia, Tiongkok, dan terkonsolidasinya aliansi BRICS, terdapat satu negara dari kawasan Timur Tengah yakni Arab Saudi yang juga mulai menggeser kebijakan geopolitiknya, dengan tidak lagi mengedepankan kepentingan Amerika Serikat secara eksklusif. Padahal sebelumnya, kedua negara tersebut merupakan mitra strategis dalam hal perdagangan komoditas energi global.

Sikap pemerintah Arab Saudi itu memunculkan diskursus: Apakah AS sudah tidak lagi dinilai kuat sebagai mitra keamanan negara-negara di kawasan teluk? Apalagi saat ini beberapa negara di Timur Tengah sedang mulai menjajaki kerjasama strategis di bidang pengembangan teknologi nuklir sipil bersama Rusia.

“ Charles Krauthammer dalam “The Unipolar Moment Revisited” (2002) menjelaskan, fenomena bergesernya konfigurasi kekuatan dunia tak lepas dari perubahan pola konflik global. Dulu, kata Krauthammer, akar konflik global didasarkan pada pertarungan dua ideologi besar antara negara berhaluan komunisme yakni Uni Soviet (Rusia) dan Tiongkok, melawan negara liberal pimpinan AS, yang kemudian tampil menjadi pemenang dan membuka momen unipolar. ”

—

Bertransformasinya pihak 'yang kalah' menjadi negara dengan militer, ekonomi, dan teknologi yang kuat, mengubah pola konflik yang berfokus pada perebutan manfaat dari eksistensi negara-negara hegemon baru. Dalam jurnalnya, Krauthammer menyebut seiring dengan kelelahan hegemonik (hegemonic fatigue) yang didera AS akibat biaya politik yang sangat besar dan resistensi internasional menyoal unipolaritas, terdapat kemunculan kekuatan-kekuatan baru dari negara regional atau menengah yang turut memperparah konflik global. Tak ayal, poros kekuatan dunia mulai membentuk titik equilibrium baru dengan munculnya sistem multipolar seperti saat ini.

Sayangnya, meski merasa terdapat anomali terhadap bentukan pola hegomoni saat ini Krauthammer tak menyinggung sejauh mana peran para pengusaha atau oligarki global dalam membentuk pola multipolaritas di ranah geopolitik. Padahal di dalam suatu konflik perebutan hegemoni berskala global, keberadaan pemilik sumber daya atau pengusaha menjadi 'faktor utama' guna memenangkan pertempuran dan atau perang. Hal ini sejalan dengan pandangan seorang neo-gramscian, Robert W. Cox dalam Production, Power, and World Order (1987) yang menekankan bahwa tatanan dunia dibentuk oleh aliansi antara negara, kelas dominan, dan struktur produksi global.

“ Dalam tulisannya Cox menegaskan bahwasannya oligarki atau elite kapital transnasional akan selalu membentuk kepentingan hegemonik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan negara inti, dan menopang sekaligus melemahkan struktur unipolar. Simpulannya, multipolaritas merupakan hasil dari koalisi dari para elite global yang terfragementasi, yang kemudian membentuk fondasi sosial demi meruntuhkan unipolaritas. ”

—

Senada dengan Cox, Sosiolog asal AS, Immanuel Wallerstein meyakini bahwa dibalik munculnya kekuatan regional atau negara menengah terdapat para pengusaha dan oligark yang menopangnya. Wallerstein dalam bukunya The Modern World-System mengatakan, hegemoni unipolaritas yang terjadi selama beberapa dekade terakhir telah membentuk sistem kapitalisme dunia dengan struktur hierarkis yang terdiri dari core, semi-periphery, dan periphery.

Ketika oligark di struktur semi-periphery memiliki ruang dan kesempatan, tulis Cox, pastinya mereka akan menciptakan momentum untuk menantang dominasi oligark pada tataran core yang selama ini mengontrol arus modal global, demi menghasilkan hegemonik dan polarisasi baru.

Lalu, seperti apa pola konflik dan pertarungan hegemoni saat ini?

Memahami Political Warfare

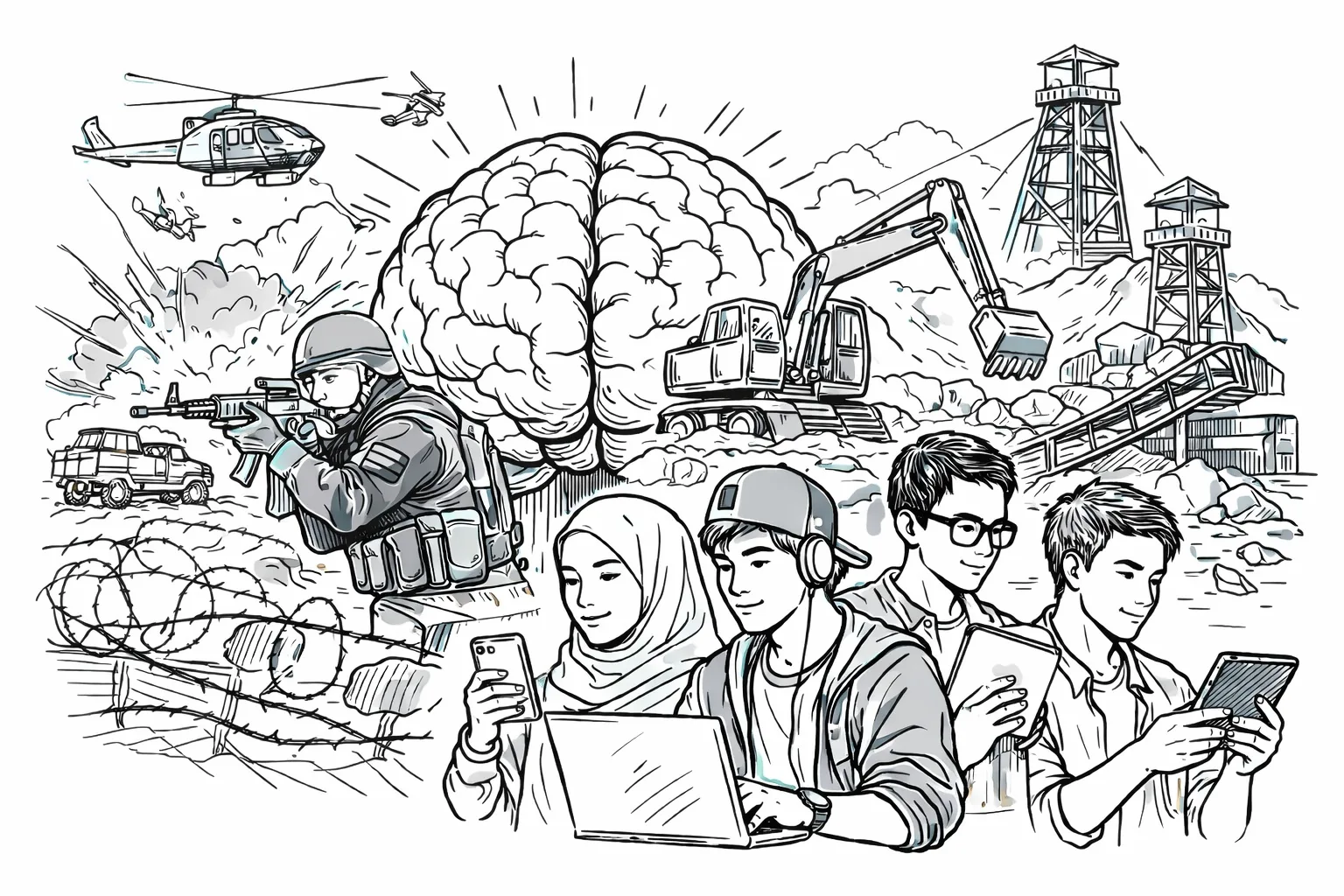

Meski eksistensi militer dalam suatu negara masih menjadi instrumen penting, memperoleh hegemoni melalui cara perang fisik (hard power) bukan lagi jadi opsi pertama di era post-modern seperti saat ini. Selain membutuhkan manajemen logistik dan biaya yang sangat besar, adanya kesadaran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), serta populisnya kampanye antiperang turut menjadi faktor penghambat.

Sebut saja aksi protes besar-besaran yang dilakukan masyarakat pada 1967, menolak invasi AS ke Vietnam. Tak hanya di AS, kesadaran masyarakat dunia terhadap antiperang fisik juga terjadi di Inggris, atau pada saat tentara Israel melakukan agresi ke Palestina di medio 2025. Kala itu, ratusan ribu orang di Inggris berdemonstrasi menolak pendudukan Israel terhadap Palestina.

“ Alhasil, memperoleh hegemoni melalui perang dengan pendekatan 'kekuasaan yang cerdas' atau political warfare dianggap menjadi opsi yang sangat masuk akal dan efektif. Lalu, apa itu political warfare? Kemudian, sejauh mana Indonesia menyiapkan komponen political warfare, pararel dengan masifnya pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) yang rawan ketergantungan teknologi dan amunisi (embargo)? ”

—

Dulu sebelum terminologi political warfare populer, dunia mengenal jenis perang dikelompokkan ke dalam empat (4) tipologi besar jika mengacu pada penggunaan instrumen, yakni: Hard Power atau penggunaan militer pada perang terbuka; Soft Power atau perang dengan melakukan diseminasi ideologi melalui infiltrasi budaya, hukum, teknologi, ekonomi, dan media; Smart Power penggabungan antara Hard Power dan Soft Power; dan yang terakhir Sharp Power atau perang dengan mengggunakan instrumen yang lebih canggih dari Soft Power yang dimanifestasikan melalui teknik manipulasi (distorsi informasi) dan bujukan koersif.

Seiring dengan berkembangnya aliran intelektual dan eksisnya tatanan post-modern, pola konflik dan model perang di dunia pun berubah. Keberadaan political warfare menjadi opsi utama yang dipilih negara-negara hegemon untuk melanggengkan kekuasaannya. George F. Kennan selaku peletak terminologi menjelaskan, political warfare merupakan strategi sekaligus metode yang dilakukan negara hegemon dengan menggunakan instrumen diplomatik, ekonomi, psikologis, propaganda, dan operasi informasi yang terkoordinasi untuk memengaruhi, melemahkan, atau mengendalikan lawan politik tanpa keterlibatan perang bersenjata terbuka.

“ Meski terkesan mirip, perbedaan political warfare dengan soft power dan sharp power terletak pada tujuan, instrumen, sifat pengaruh, serta tingkat koersivitas dalam konteks hubungan internasional antara negara hegemon dan negara target. Ketiganya memang sama-sama beroperasi di luar perang militer konvensional, namun memiliki logika strategis yang berbeda. ”

—

Sehingga, dalam dokumen kebijakan Amerika Serikat berjudul Policy Planning Staff Memorandum (1948), Kennan mendefinisikan political warfare sebagai strategi perang dengan menggunakan seluruh komponen negara mulai dari diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi untuk mempertahankan dan mengembangkan hegemoni. Kennan menjelaskan political warfare seringkali dijalankan klandestein tanpa disadari negara target. Namun pada saat menemui momentum yang tepat, negara hegemon akan membuka penggunaan political warfare sebagai bagian dari show of force. Ia merupakan penggabungan antara perang konvensional dan model yang bersifat asimetris.

Indonesia Harus Apa?

Di tengah perubahan pola konflik dan model perebutan hegemoni yang terjadi di dunia, sudah seharusnya Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang besar, mulai berfokus pada penyiapan elemen-elemen kekuatan negara. Pemerintah Indonesia harus berani dan mengambil langkah cepat demi menyiapkan instrumen political warfare melalui konsolidasi kekuatan nasional, mencakup elit politik, elit militer, dan elit ekonomi seperti halnya konsep The Power Elite, Wright Mills (1956).

Dengan terkonsolidasinya elit politik, militer, dan ekonomi, tulis Mills, mampu menempatkan AS pada nomor wahid di deretan negara hegemon.

“ Meski begitu, Mills tak memungkiri bahwa terdapat pihak yang mengalami marjinalisasi politik dalam struktur kekuasaan modern. Ia mengatakan, masyarakat sipil AS telah berubah menjadi apa yang disebut 'mass society', yaitu kondisi di mana individu-individu terisolasi, lemah secara organisasi, dan minim akses terhadap proses pengambilan keputusan politik. ”

—

Pandangan Mills tentu saja bertolak belakang dengan teori public sphere yang digagas Jurgen Habermas, seorang filsuf dan teoritikus asal Jerman. Dalam bukunya yakni The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), Habermas meyakini, bahwasanya keberadaan masyarakat sipil akan turut memperkuat konsolidasi kekuatan negara lantaran eksistensinya dapat membentuk arena diskursif guna membahas isu bersama secara rasional, kritis, dan setara, di luar kontrol langsung negara maupun pasar.

Dengan keberadaan ruang publik, katanya, akan membentuk 'jembatan' antara masyarakat dan kekuasaan politik, karena opini publik yang terbentuk di dalamnya berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan negara. Meski begitu, Habermas juga menaruh kritik terhadap transformasi ruang publik modern yang semakin mendistorsi demokrasi dikarenakan komersialisasi media, dominasi korporasi, dan manipulasi komunikasi politik.

Baca Juga

Makin Banyak Negara Akui Palestina, Apa Respons Israel dan Amerika?

Internasional

Jika kita mengorelasikan dua konsep Mills dan Habermas dalam rangka menggapai konsolidasi kekuatan nasional, maka 'pekerjaan rumah besar' pemerintah Indonesia saat ini ialah bagaimana melakukan orkestrasi terhadap konsolidasi elit politik, militer, ekonomi, dan masyarakat sipil yang tentu saja menjadi bagian dari political warfare. Caranya?

Pertama, memastikan bahwa konsep pengelolaan negara meliputi optimasi sumber daya energi, tambang, perkebunan, kelautan, hingga pangan harus didasarkan pada asas kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Konsep ini, sesuai dengan esensi demokrasi serta nilai Pancasila, terutama sila ke-5 yakni 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.

Kedua, konsisten di dalam penegakkan hukum (law enforcement) tanpa 'pandang bulu' sebagai ciri dari negara demokrasi.

Ketiga, memastikan komitmen para elit politik berada dalam payung besar koalisi permanen dengan tetap melakukan check and balances, demi meminimalisir konflik di level nasional yang kerap menjadi penghambat konsolidasi kekuatan negara.

Keempat, pemberian jaminan atas pangan, pendidikan, dan layananan kesehatan serta teknologi informasi untuk masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dalam mereduksi potensi kerentanan kognisi (disinformasi). Ini terjadi akibat aktivitas social engineering di ruang digital yang telah menjadi bagian dari political warfare negara-negara hegemon.

Kelima, tentu saja memastikan kesiapan instrumen pendukung political warfare mulai dari kekhasan budaya yang terdokumentasikan secara global; strategi diplomasi dalam konteks hubungan internasional dan law warfare; kesiapan infrastuktur, peranti, dan sistem pengamanan teknologi informasi nasional; hingga pada pemberian kesempatan yang rata dan adil kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Jika kelima poin ini terlaksana, rasanya mimpi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat yang kuat, telah menemukan langkah awal. Ini mengingat kekuatan negara bukan saja didasarkan pada kapabilitas militer, melainkan juga ditunjang oleh kemampuan mengorkestrasikan para elit politik, elit ekonomi, dan tentu saja masyarakat sipil sebagai pemegang supremasi negara.